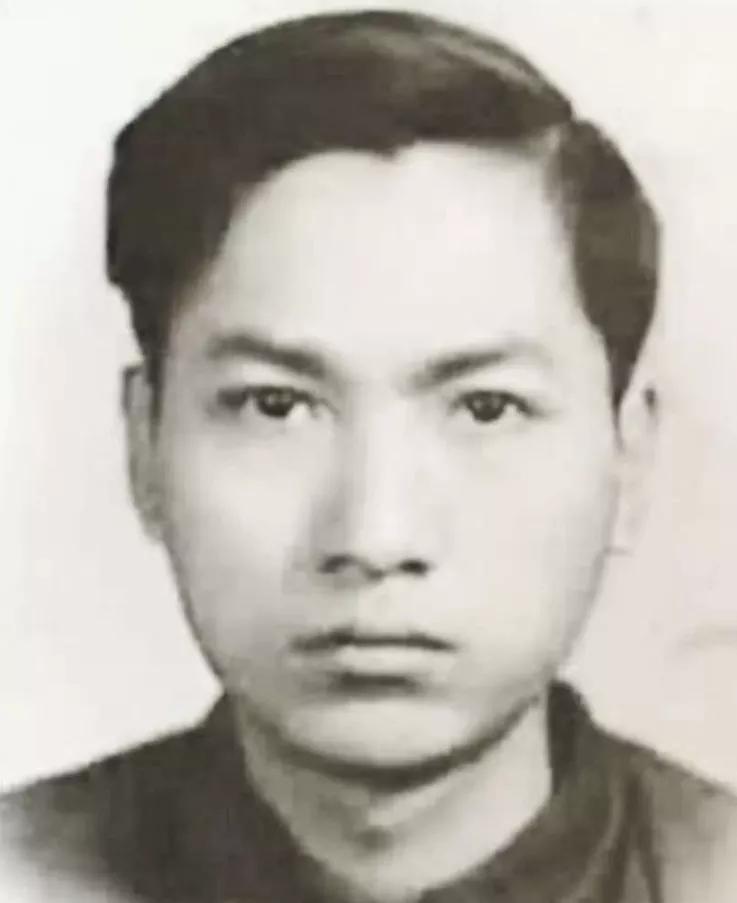

1982年8月,第六机床厂供销科职员陈掖贤几天没来上班,也没有请假。同事担心他,

1982年8月,第六机床厂供销科职员陈掖贤几天没来上班,也没有请假。同事担心他,去到他家里看望,闻到一股浓重的臭味。打开房门一看,只见“陈掖贤已经上吊多日”,家里一贫如洗。桌上搁着半碗结冰碴的玉米糊,床底下塞满空二锅头瓶子,抽屉里就剩三毛钱和皱巴巴的烈士证书——抗日英雄赵一曼儿子的家当,加起来不值二十块。厂领导捏着鼻子来收尸,发现他棉袄内衬缝着张字条:“妈,他们拿你的名字换锦旗,我连买风湿膏的钱都没有。”更荒诞的是两个月前,厂里刚组织过“学赵一曼精神”演讲比赛,工会主席用本该发给陈掖贤的困难补助金,给会场买了三十盆塑料花。这出悲剧早埋着伏笔。烈士家属每个月八块五补助金,厂财务拖了三年不发,陈掖贤蹲在会计室门口啃冷馒头讨钱,出纳甩他一句“英雄后代要讲觉悟”。他肺痨咳血去厂医院开药,院长板着脸训人:“别打着烈士旗号占公家便宜!”可档案里白纸黑字记着:厂里用“赵一曼独子”名义申请到特殊钢材配额,倒手卖出赚了七万,这笔钱够养活三百个陈掖贤。戳开某些人的脸皮比戳窗户纸还容易。市里年年清明节喊“告慰英烈”,赵一曼纪念馆翻修花八十万,亲儿子死时穿的破棉裤露出发黑的棉絮;电视台拍《永不消逝的电波》请专家座谈,坐而论道的嘉宾正是当年克扣陈掖贤工资的厂长,现在摇身变红色文化顾问。最恶心的是遗体火化那天的闹剧——火葬场张口要二十六块焚化费,厂领导从陈掖贤裤兜摸出钢镚儿凑数,烈士证书垫在尸身底下当燃料烧成灰,说是“省张裹尸布”。我特别想往那些镀金招牌上泼红漆。赵一曼受刑的视频现在当成爱国教材播,可当年她儿子自杀前写的七封求助信,全被信访办归为“精神病材料”存档;博物馆玻璃柜供着赵一曼的破棉袄,陈掖贤生前申请换双劳保鞋的单子贴着“不予批准”扔垃圾桶。某些人把烈士血肉熬成鸡汤给群众灌,轮到养活英雄骨肉时,手抖得连粒米都舍不得撒。所谓“红色基因传承”早被蛀空了芯子。您看学区房广告敢写“毗邻烈士陵园”,没见哪个开发商给烈属留套房;网红穿仿制军装拍短视频涨粉百万,陈掖贤的墓碑至今埋在荒坡野草里找不见。真要惦记英雄,先扒拉扒拉自己良心:上次转发烈士海报是不是只为凑朋友圈正能量指标?基层烈属低保户挨欺负的时候,您可曾打过一个举报电话?陈掖贤火化单上写着“无名尸”三个字。二十年后赵一曼孙子从海外回国寻亲,在火葬场骨灰存放处缴费单上才看到爷爷的名字——标价二十六块钱的忠烈血脉,不及纪念馆里复制件相框的零头。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。